《2021年中国科技出行与道路交通碳中和市场研究报告》

交通领域首份碳中和市场研究报告

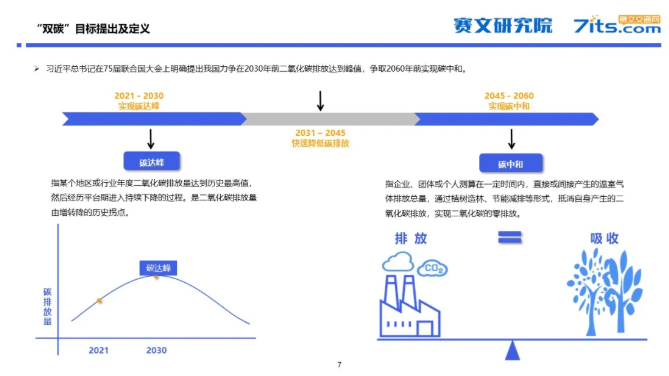

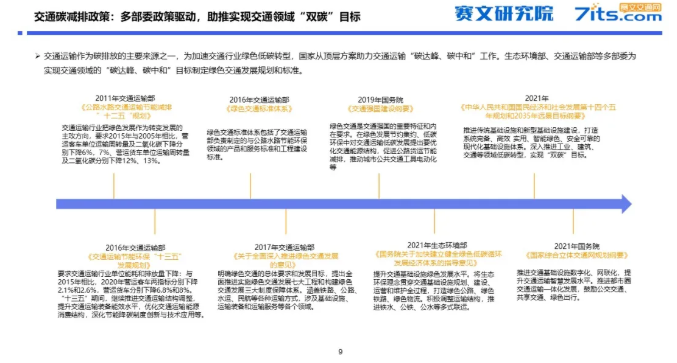

既要完成“十四五”和2035的战略发展目标,又要完成碳减排任务,因此“碳达峰、碳中和”成为交通行业的热议话题,国家接连发布的《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《国家综合立体交通网规划纲要》等文件无一不涉及交通行业碳减排。

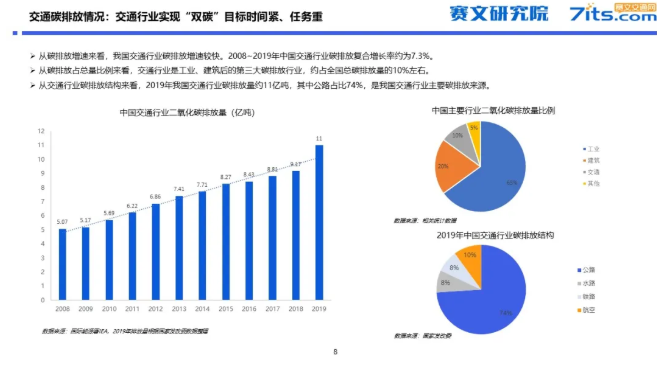

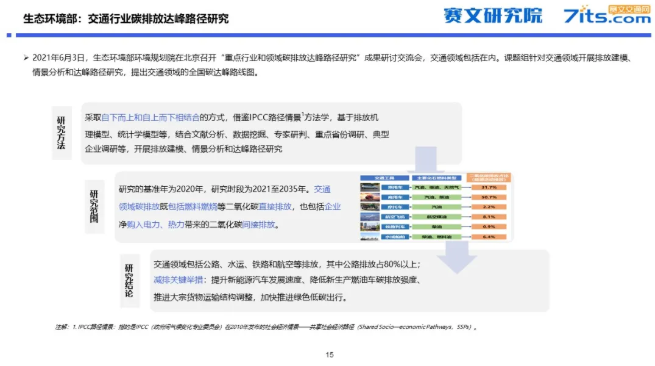

据测算,交通领域碳排放约占全国碳排放总量的10%,是工业、建筑后的第三大排放行业。以2019年的统计数据来看,我国交通碳排放量约11亿吨,其中公路占比74%,道路交通成为我国交通行业主要碳排放来源。

道路交通作为交通行业碳排放“大户”,相关企业该如何实现自身碳减排?该如何进行碳核查?如何参与碳市场?同时“双碳”目标的提出为相关企业又带来哪些机遇挑战……

为帮助交通企业更好的了解“双碳”政策和自身业务的关联,近日,赛文研究院推出了《2021年中国科技出行和道路交通碳中和市场研究报告》。

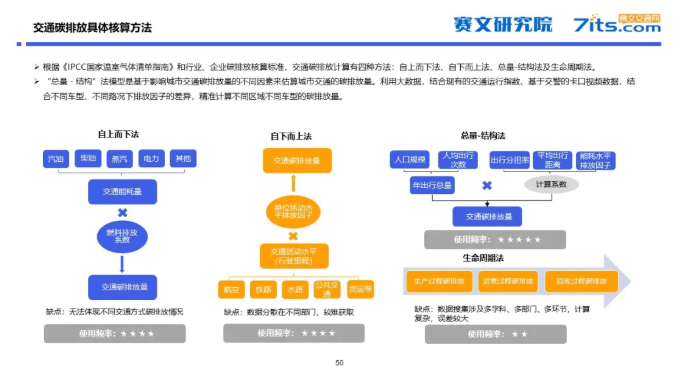

报告从交通碳中和背景、交通碳市场发展情况、科技出行和道路交通企业与碳中和、交通碳中和面临的机遇和挑战以及交通碳核查这五方面着手,阐述科技出行和道路交通碳中和发展之路。

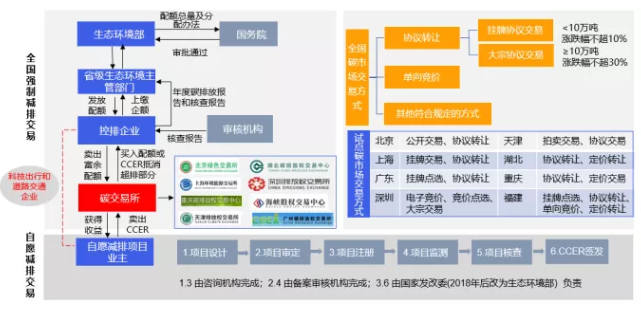

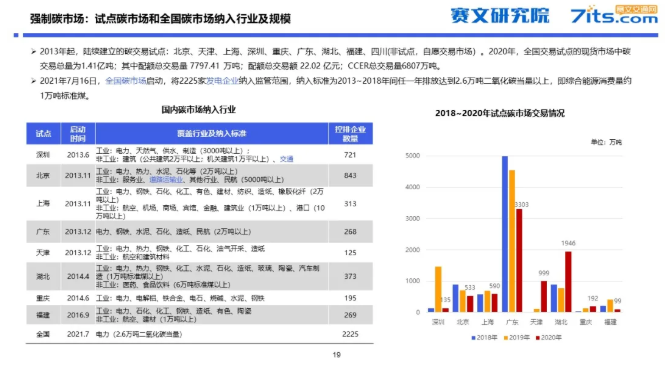

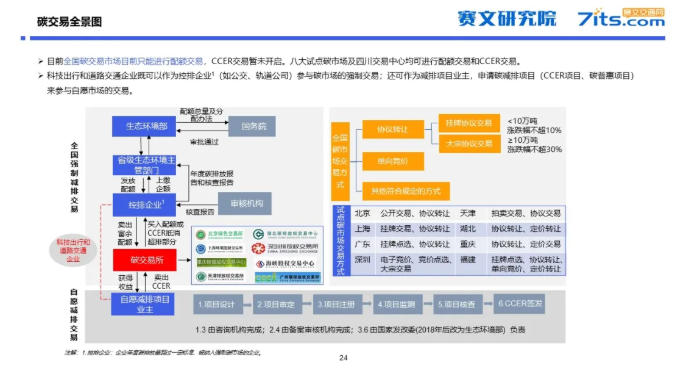

1、碳市场简介

碳市场,即碳排放权交易市场,通过市场化手段倒逼企业进行绿色技术创新,调整能源结构和产品结构,最终实现能源结构和产业结构的优化升级。

碳市场可分为强制碳市场和自愿碳市场两大类。

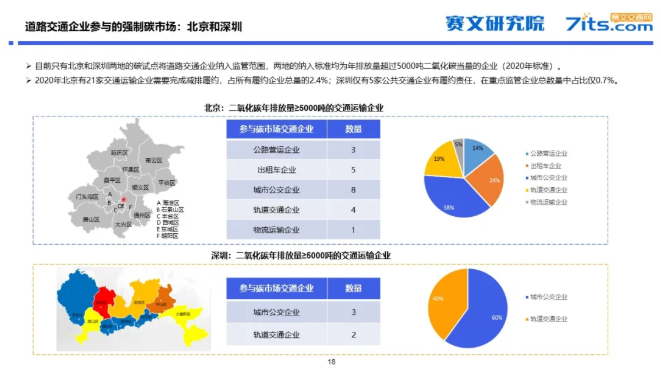

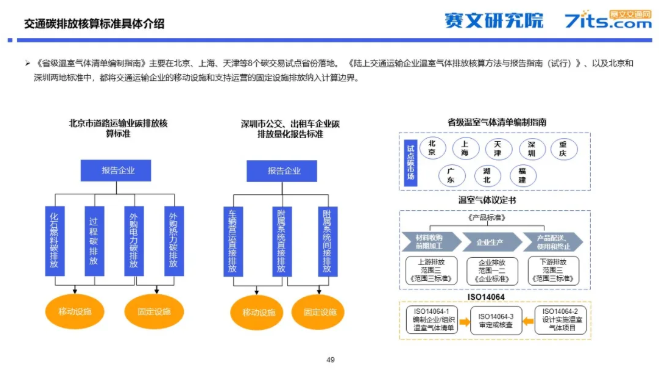

北京、深圳两地将公共交通运输企业作为交通领域重点监管行业纳入强制碳交易市场,企业需要强制承担减排任务,结合每年实际排放和免费配额差额,参与强制碳市场进行配额交易。

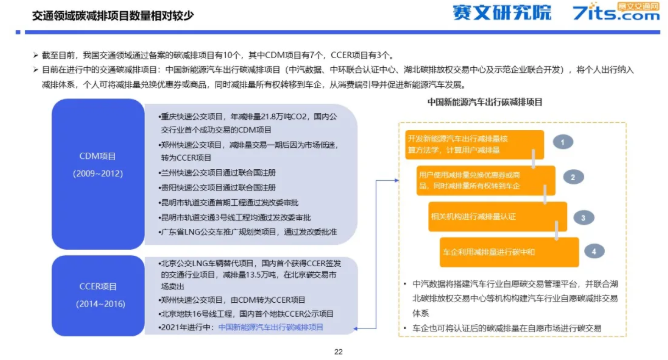

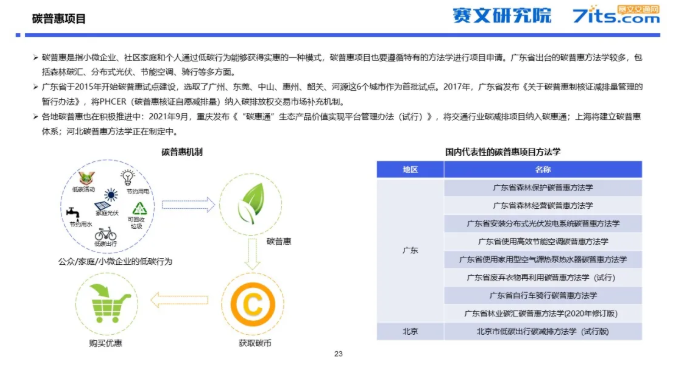

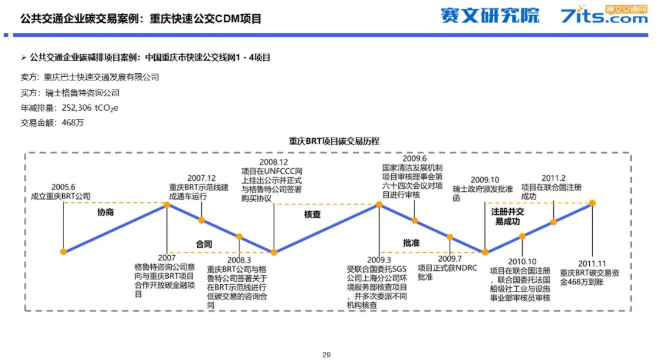

此外,交通企业还可以自愿参与碳市场。自愿开发的项目分为两大类,一类是企业自主或者联合咨询机构开发的项目,不需要遵循方法学,此类项目由于减排量无法准确核证,所以不能用于交易,大多数只用于企业披露;另一类是遵照特定方法学的可交易的碳减排项目,包括CDM项目、CCER项目和碳普惠项目三种。

CDM项目需要在联合国申请,2013年后由于欧盟的限制,市场基本消失。国内主要以CCER项目为主,目前存量CCER交易正常运作,增量项目备案申请处于停滞状态。CDM和CCER项目审批和减排量签发必须遵循特定流程,项目周期长,且必须经国家指定部门批准后才能进行交易,要求每个项目必须有特定的方法学。

据统计,交通领域通过备案的碳减排项目有10个,其中CDM项目有7个,CCER项目有3个。交通领域现有CCER方法学仅有14个,大部分方法学集中在公交、提高能效和电动汽车三方面,申请企业种类十分受限制。

图:科技出行和道路交通企业参与碳交易路径

来源:赛文研究院整理(www.7its.com)

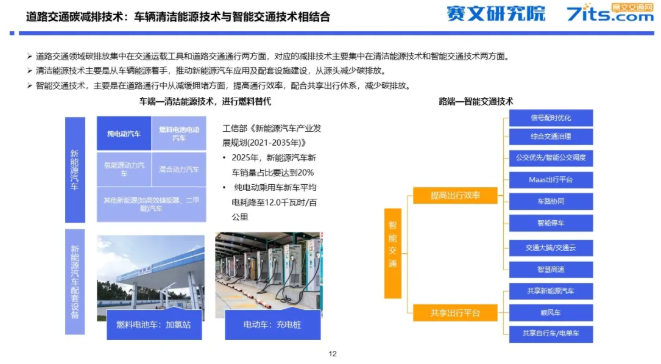

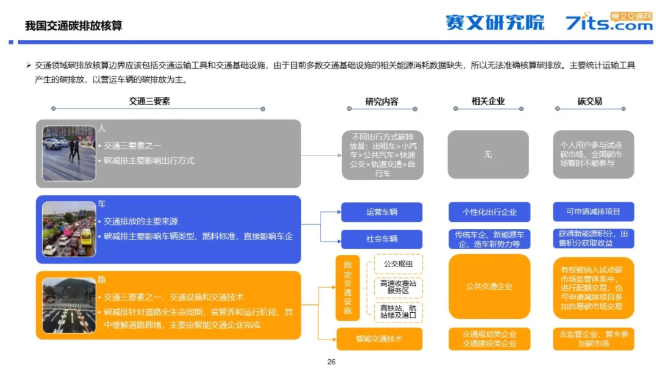

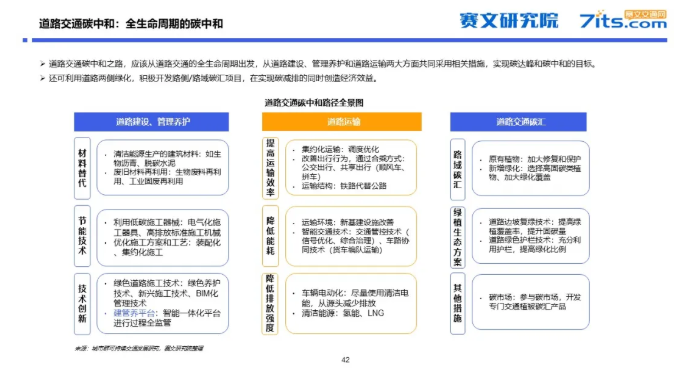

2、科技出行和道路交通企业与碳中和

交通运输领域碳排放核算边界包括交通运输工具和交通基础设施两部分,由于目前多数交通基础设施的相关能源消耗数据缺失,无法准确核算碳排放,目前主要统计运输工具产生的碳排放,并且以营运车辆的碳排放为主。因此减少交通运输工具碳排放是实现道路交通碳中和的重要途径。

图:科技出行和道路交通碳中和企业图谱

来源:赛文研究院整理(www.7its.com)

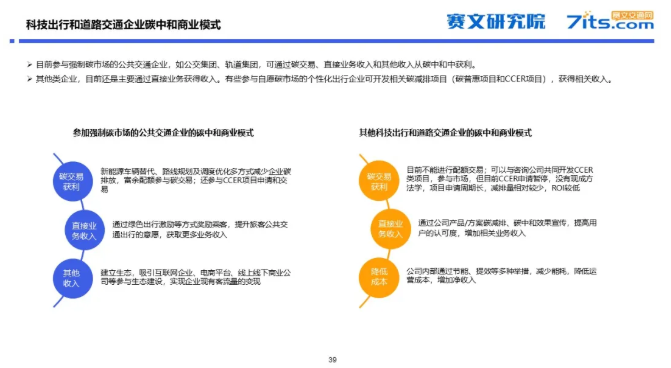

科技出行企业按照不同性质分为公共交通企业和个性化出行企业两类。

公共交通企业,主要是各地公交集团、轨道集团、高速公路集团等。可通过配置新能源车辆,提升车辆满载率,智能调度管理等多种方式减少车辆碳排放。

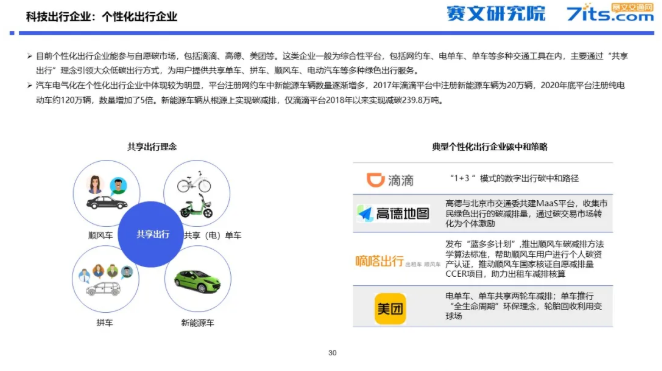

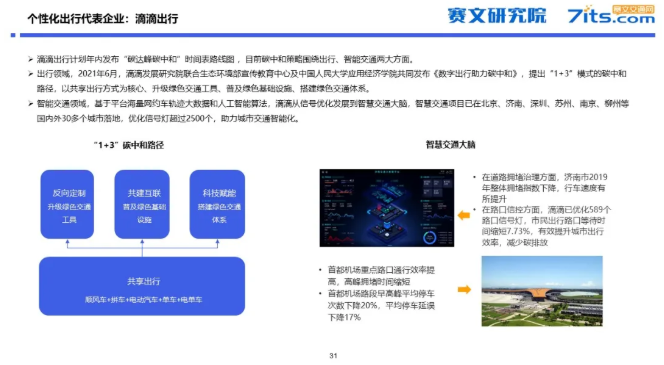

个性化出行企业可通过“共享出行”理念引领大众选择低碳出行方式,为用户提供共享单车、拼车、顺风车、电动汽车等多种绿色出行服务。

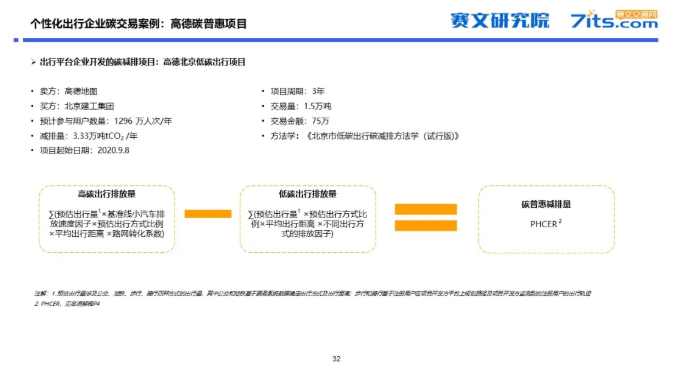

目前个性化出行企业申请碳减排项目的典型案例为高德的北京低碳出行项目,2021年高德与北京建工集团完成1.5万吨减排量的交易,交易金额达75万元。

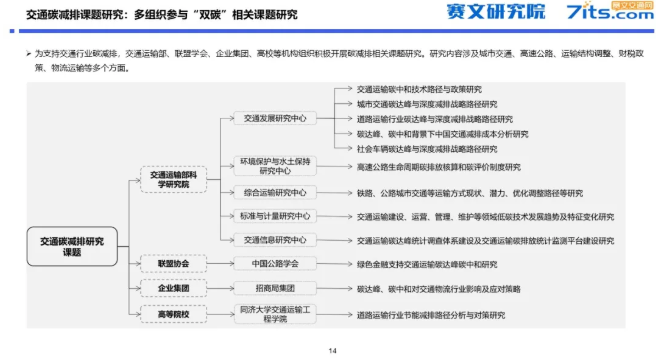

道路交通企业包括交通规划和交通建设两大类。

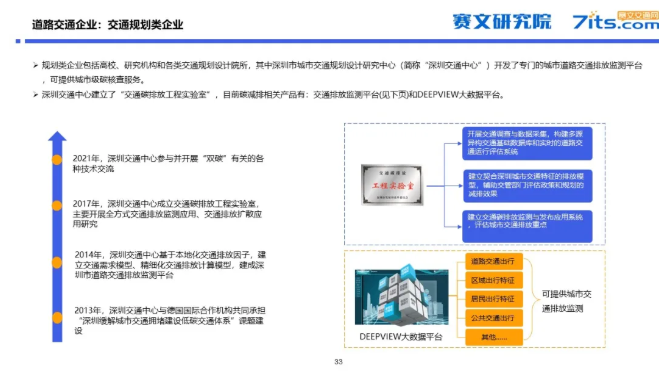

交通规划类包含交通规划研究院、高校、研究机构,可进行交通碳相关课题研究、提供碳排放核查服务等。目前,深圳市城市交通规划设计研究中心开发的交通碳排放监测平台,已经用于深圳本市的交通行业碳排放监测。该平台还可对外提供城市级、覆盖多种交通方式的碳排放监测服务。

交通建设类企业可细分为交通治理、综合解决方案、智能停车三类。交通治理类的企业可通过信号优化、交通组织优化、综合交通治理、智能网联等手段帮助减缓拥堵、提高出行效率。综合解决方案类企业可通过智慧交管、智慧交运、智慧高速等细分领域解决方案实现交通智能化、低碳化。智慧停车类企业可通过整合路内外停车资源,实现停车管理的数字化、可视化和平台化,提高出行效率。

百度、腾讯、蚂蚁集团都提出集团层面的碳中和策略。百度发布ACE交通引擎2.0方案,涉及智慧交管、智慧高速、智慧停车、智能网联等细分领域,构建全链条减碳技术路径。

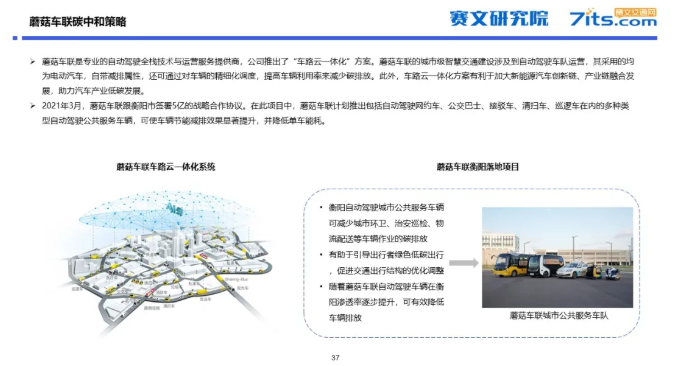

蘑菇车联作为自动驾驶全栈技术与运营服务提供商,推出了“车路云一体化”系统方案。蘑菇车联的城市级智慧交通建设涉及到自动驾驶车队运营,其采用的均为电动汽车,自带减排属性,还可通过对车辆的精细化调度,提高车辆利用率来减少碳排放。目前该“车路云一体化”系统方案在衡阳市落地中。

以上企业都是通过科技手段减少交通拥堵,主动减少城市碳排放。

目前科技出行和道路交通企业响应碳中和程度差异较大。公共交通企业和互联网科技类企业对碳中和政策的响应最快。例如,北京公交集团、深圳巴士集团被强制纳入碳监管企业。

个性化出行企业对政策响应较为积极。

交通建设类企业对于碳中和政策敏感程度较低,主要是利用智能交通技术手段辅助交通碳减排。

3、交通碳中和的机遇和挑战

一直以来,“缓堵保畅”是智能交通的首要任务,智能交通方案主要以效率最优或成本最优为目标展开,引导出行者避开拥堵,提升出行效率。

碳中和背景下,智能交通将在缓堵基础上充分兼顾交通碳排放情况,各企业的智能交通方案也将从效率/成本最优转变为在一定排放限额内寻求系统最优。

道路交通运输碳中和必须从运载工具、能源供给、运输能耗组成的全产业链出发进行考量。各相关企业的发展机遇表现在运载工具的共享化和低碳化、能源供给的清洁化、运输能耗的低强度化。

机遇和挑战并存。

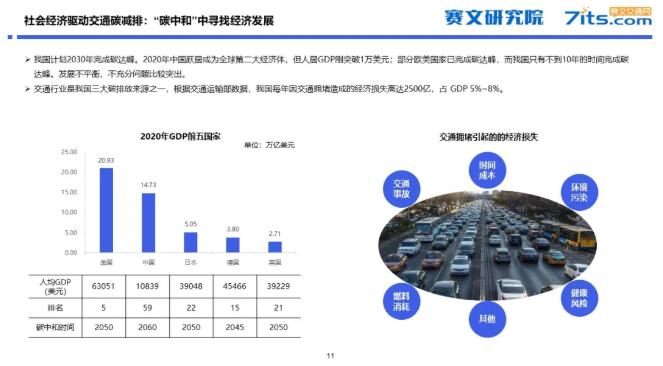

从行业发展来看,汽车保有量持续增加,并且汽车处于能源消耗末端,道路交通行业需要消耗的能源达峰时间要晚于其他行业。

从全生命周期角度来看,道路建设养护、车辆能源结构、运输过程及碳交易中都存在一定的挑战。其中各种智能交通技术的减排赋能量化,交通行业碳排放MRV机制的建立都是比较迫切需要解决的问题。

以下为报告内容,供行业人士参考!

(获取本报告的PDF文档,可参考文末的获取要求!)

报告共53页,如需获取本报告PDF文档,请将本文分享朋友圈并获得30个以上点赞,截图发送到“赛文小柒”微信号(见下方)。

获取原文方式:扫描上方二维码,新用户验证时请备注:“单位+姓名+碳中和报告“。验证通过后,发送点赞截图并附上邮箱地址,后台人员将在两个工作日内将报告发送到您的邮箱

本次报告免费领取活动截止时间为2021年12月15日。

| 报告页数: | 53页 | 版权归属: | 赛文交通网 | 报告下载: |

未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明等材料,与我们联系,我们将及时沟通与处理。